Pendant la Seconde Guerre mondiale, les personnes canadiennes d’origine japonaise ont été qualifiées d’ennemis étrangers, contraintes de quitter la côte Ouest pour être envoyées dans des camps d’internement ou des fermes, et dépossédées de leurs maisons et de leurs entreprises. Cette histoire relate les expériences vécues par les Yamada et les Nishihara pendant cette période tumultueuse.

Shikata Ga Nai / On ne peut rien y faire

Les expériences de deux familles japonaises canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale

Par Travis Tomchuk

Publié : le 14 novembre 2025

Mots-clés :

Photo fournie par Patrice Yamada

Détails de l'histoire

L’attaque japonaise de décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, a eu un impact dévastateur sur les personnes d’origine japonaise vivant sur la côte Ouest du Canada. Des décennies d’animosité raciale envers les Asiatiques vivant en Colombie‐Britannique se sont ajoutées à la crainte que les personnes d’origine japonaise vivant au Canada puissent agir comme une cinquième colonne au service des ambitions militaires de l’Empire japonais. La réponse canadienne à l’attaque a été immédiate : la guerre a été déclarée au Japon et les personnes canadiennes d’origine japonaise ont été qualifiées d’« ennemis étrangers [1] », ce qui signifiait que leurs droits légaux et civils étaient suspendus. Au début de l’année 1942, le gouvernement canadien a invoqué la Loi sur les mesures de guerre [2] pour forcer ces personnes à quitter la côte Ouest et leur a donné deux options de relocalisation : un camp d’internement isolé dans l’intérieur de la Colombie‐Britannique ou un déménagement plus à l’est pour cultiver la terre dans les Prairies. Dans tous les cas, chaque personne avait droit à une seule valise d’un poids maximal de 150 livres pour les adultes et de 75 livres pour les enfants. À la suite de cette réinstallation forcée, les personnes canadiennes d’origine japonaise ont laissé leurs entreprises, leurs maisons, leurs véhicules et leurs effets personnels sous la garde du Bureau du séquestre des biens ennemis, un bureau créé en vertu de la Loi sur les mesures de guerre pour administrer les biens des populations « ennemies » au Canada. On leur a assuré que tout serait conservé en sécurité pendant toute la durée de la guerre. Cependant, les maisons vacantes ont été pillées par des voisins et ce qui n’a pas été volé a finalement été vendu ou mis aux enchères par le Bureau du séquestre à un prix bien inférieur à la valeur marchande, les propriétaires d’origine japonaise recevant une maigre compensation.

La famille Yamada

La famille de Patrice Yamada a vécu cette période troublée. Bien que Patrice soit née à Winnipeg après la guerre, ses conversations avec les membres de sa famille et ses recherches dans la base de données Landscapes of Injustice lui ont permis de mieux comprendre l’histoire de sa famille pendant cette période.

Les parents de Patrice, Nobuo Yamada et Kiyo Nishihara, étaient issus de milieux très différents. Nobuo vivait et travaillait dans une ferme à Pitt Meadows, en Colombie‐Britannique, avec sa famille. Kiyo, qui prévoyait de suivre des études en sciences infirmières, vivait avec sa famille dans le quartier de la rue Powell à Vancouver, un quartier majoritairement japonais‐canadien. Le jeune couple a été formé par un intermédiaire de la communauté et s’est rencontré pour la première fois le 7 décembre 1941, le jour même où le Japon a attaqué Pearl Harbor. Cet événement allait entraîner des changements radicaux dans la vie des familles Yamada et Nishihara. Toutes deux ont subi la même oppression étatique, avec la relocalisation forcée et la dépossession, mais leurs parcours ont divergé après leur départ de la côte Ouest.

Une fois l’ordre donné de quitter la côte Ouest, les familles ont dû décider si elles voulaient être internées dans l’intérieur de la Colombie‐Britannique ou se diriger plus à l’est pour cultiver la terre. Les Yamada ont choisi de cultiver la terre. Avant la guerre, le grand‐père paternel de Patrice, Keizo Yamada, avait acheté 96 acres de terre à Pitt Meadows, en Colombie‐Britannique, à un colon blanc. Il y cultivait des fraises, des tomates, de la rhubarbe et d’autres cultures telles que l’avoine. Il élevait également des poules et vendait des œufs comme membre de la Haney Nokai Farmers’ Association, une coopérative entièrement japonaise‐canadienne. La femme de Keizo, Shigeno, était décédée en 1933, mais il était aidé dans ses travaux agricoles par ses enfants adultes nés au Canada, Toshiko, Fumio et Nobuo, le père de Patrice.

Compte tenu de l’expérience agricole des Yamada, la réinstallation dans une ferme semblait être la meilleure option. Cela signifiait également que les hommes et les femmes ne seraient pas séparés et pourraient rester ensemble en tant que famille. Ce n’était pas le cas dans les camps d’internement, où les hommes âgés de 18 à 45 ans étaient contraints à des travaux forcés dans des camps routiers séparés [3] .

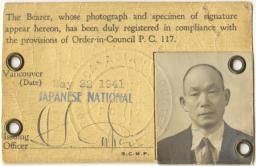

Compte tenu des événements, les parents de Patrice, Nobuo et Kiyo, ont décidé de se marier civilement le 29 mars 1942. En tant que nouvelle membre de la famille Yamada, Kiyo a pu voyager vers l’est avec ses beaux‐parents Les Yamada se sont préparés pour leur voyage en train vers le Manitoba et sont arrivés près de trois semaines plus tard. L’un des rares objets que Kiyo a emportés avec elle au Manitoba était un cadeau de mariage qu’elle avait reçu d’une amie proche. Pour Patrice, la signification de ce cadeau ne lui est apparue que bien plus tard.

Video : Le cadeau de marriage

Patrice Yamada se souvient de l’importance d’un objet dans la maison de sa famille. Vidéo : MCDP, Annie Kierans

La vie au Manitoba

Lorsque les Yamada et d’autres familles japonaises canadiennes sont arrivées à Winnipeg, elles ont été accueillies par des agriculteurs qui s’étaient officiellement inscrits [4] pour les embaucher comme main‑d’œuvre bon marché. Les Yamada, tous des adultes en bonne santé et possédant une grande expérience agricole, ont été sélectionnés par les Erb, qui possédaient une exploitation de betteraves à sucre à Oak Bluff, au Manitoba.

Les Erb avaient construit une petite cabane en bois non isolée avec un poêle à bois pour les Yamada : Keizo, Nobuo et Kiyo, Toshiko et son mari Matsuji Shinyei, et Fumio. Le paysage des prairies était très différent de celui auquel les Yamada étaient habitués lorsqu’ils vivaient en Colombie‐Britannique. Mais la différence était particulièrement marquée pour Kiyo, qui était passée d’une vie dans une famille aisée à Vancouver à une cabane en bois surpeuplée avec des beaux‐parents qu’elle connaissait à peine. En même temps, Kiyo devait faire face à la tristesse et à la solitude d’être séparée de sa propre famille en Colombie‐Britannique.

Il a fallu un certain temps aux Yamada et aux Erb pour se faire confiance. Selon Patrice, sa famille ne savait pas à quoi s’attendre de la part des Erb. Et les Erb croyaient à la propagande anti‐japonaise répandue au Canada pendant la guerre. Cependant, les Erb avaient signé un accord et ils avaient besoin de main‑d’œuvre pour aider à la récolte des betteraves à sucre.

La culture des betteraves à sucre était un travail difficile et Patrice a déclaré que sa mère Kiyo trouvait cela particulièrement difficile.

« Ma mère, qui était une fille de la ville, arrachait les betteraves à sucre et laissait les pissenlits. Elle n’était donc pas préparée à ce dur labeur. Et elle n’avait jamais fait de travaux difficiles de sa vie. C’est donc ma tante qui s’en chargeait. Ma tante avait une personnalité très différente, et je pense qu’elle était assez dure avec ma mère, d’après ce que j’ai entendu, car elle avait les compétences nécessaires et ma mère n’était pas du tout habile. Mon grand‐père, en revanche, était très gentil avec elle et a toujours eu une place spéciale dans son cœur pour ma mère. Il l’a prise à part et lui a dit : “Kiyo, arrache ceci, laisse cela”, et elle s’est mise au travail. Mais c’était un effort collectif : tout le monde devait se mettre au travail, aller dans les champs. Et les betteraves à sucre ne sont pas faciles à cultiver. Il fallait donc s’occuper de cette culture de manière très pratique, à genoux, pour s’assurer qu’elle arrive à maturité. »

Interrogée sur la liberté de mouvement, Patrice a répondu que sa famille n’avait pas été autorisée à quitter la ferme Erb pendant sa première année au Manitoba en raison de son statut d’« ennemi étranger » et de sa réinstallation forcée. Au cours de cette période, un respect mutuel s’est développé entre les deux familles. La fiabilité et l’éthique de travail des Yamada leur ont valu l’affection des Erb. Nobuo, en particulier, avait fait ses preuves auprès de sa famille d’accueil et, grâce à son expérience de conducteur de camion acquise dans la ferme de la famille Yamada en Colombie‐Britannique, il a obtenu une autorisation spéciale de la Gendarmerie royale du Canada pour quitter la ferme Erb afin de conduire un camion de transport. Nobuo faisait des allers‐retours à Winnipeg pour livrer des betteraves à sucre, des œufs, du bois et d’autres produits de la ferme. Kiyo s’est liée d’amitié avec les femmes de la famille Erb qui ne travaillaient pas dans les champs, mais s’occupaient de la maison et faisaient la cuisine. C’est ainsi que Kiyo a appris à faire des conserves, ce qu’elle a continué à faire après la guerre. Elle savait également un peu coudre et travaillait donc avec les femmes de la famille Erb pour confectionner et raccommoder des vêtements. Pendant les fêtes telles que Noël et Pâques, les Yamada et les Erb mangeaient ensemble.

Patrice décrit les Erb comme « des gens merveilleux » qui partageaient ce qu’ils avaient avec les Yamada. Les deux familles sont devenues proches et ont maintenu leur amitié bien au‐delà de la Seconde Guerre mondiale. Sa sœur aînée et son frère, qui jouaient avec les enfants Erb, ont maintenu ces relations tout au long de leur vie. Patrice est reconnaissante envers les Erb d’avoir fait preuve de tant de gentillesse et d’avoir soutenu sa famille à un moment très difficile, car cela n’a pas toujours été le cas pour les personnes canadiennes d’origine japonaise qui cultivaient les prairies. Mickey Nakashima, qui a été déplacée avec sa famille dans une ferme de betteraves à sucre en Alberta, a raconté comment les enfants devaient travailler dans les champs.

« Le plus difficile [dans la récolte] était de couper les têtes des betteraves à l’automne avec des couteaux trop grands pour nos petites mains. Ma mère enroulait des chiffons autour des petits poignets de mes jeunes frères et sœurs pour les aider à soulever les lourdes betteraves et à enlever les mottes de terre avant que les têtes ne soient coupées et les betteraves jetées dans le camion [5] . »

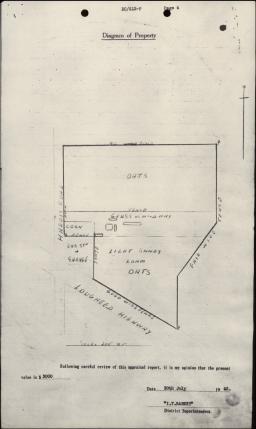

Les Yamada ont passé trois ans à la ferme Erb. Pendant ce temps, le grand‐père de Patrice, Keizo, a loué les 96 acres qu’il possédait à Pitt Meadows, en Colombie‐Britannique, au préfet de la ville, qui a promis de s’occuper du terrain, de la maison et des outils agricoles jusqu’au retour de Keizo. Convaincu que cet élu était digne de confiance, Keizo n’a pas pris la peine d’enregistrer le terrain et son contenu auprès du Bureau du séquestre des biens ennemis. En moins d’un an, le terrain qu’il avait acheté pour 14 976 $ a été vendu et Keizo n’a reçu aucune compensation. Après la guerre, il a témoigné devant la Commission Bird. Dans le cadre de cette procédure, et parce qu’il n'avait pas enregistré sa ferme et ses biens auprès du Bureau du séquestre, Keizo a fourni une liste de tout ce qu’il avait laissé derrière lui, avec leur valeur monétaire. En fin de compte, il a reçu une maigre compensation de 336,94 $ pour ses biens qui avaient été vendus à son insu. La propriété située le long de la route Lougheed à Pitt Meadows est depuis devenue un bien immobilier commercial de grande valeur.

La famille Nishihara

Les Nishihara ont perdu leur maison à Vancouver pendant la guerre. Avant la relocalisation forcée, la mère de Patrice, Kiyo Nishihara, vivait avec son père Yasushi, son frère Nagayoshi et sa sœur Sachi, la deuxième épouse de Yasushi, Aiko Fujimagari [6] , et ses deux enfants, Sakae et James. Yasushi travaillait pour James Fyfe Smith, propriétaire d’une entreprise de bois d’œuvre, et était une figure importante de la communauté japonaise de Vancouver. Il servait d’intermédiaire entre les personnes canadiennes d’origine japonaise et la population majoritairement blanche de la ville. Ses compatriotes d’origine japonaise sollicitaient également son avis sur les questions touchant la communauté.

Les Nishihara, qui n’avaient aucune expérience dans le domaine agricole, ont été contraints de déménager à Tashme, site d’un ancien camp de travail humanitaire datant de la Grande Dépression. Ouvert en septembre 1942, ce site offrait des conditions d’hébergement très rudimentaires. Les logements étaient de simples cabanes en bois non isolées, dépourvues de plomberie intérieure et chauffées par un seul poêle à bois, ce qui contrastait fortement avec les maisons modernes que la plupart des personnes déplacées avaient laissées derrière elles. Cependant, l’oncle de Patrice, Nagayoshi, ne résidait pas à Tashme avec sa femme Fumiko et sa fille Misae. Étant un homme en bonne santé physique âgé de 18 à 45 ans, Nagoyoshi a dû travailler au camp routier de Blue River, probablement à la construction de l’autoroute Hope‐Princeton [7] . Leurs maris étant partis dans les camps routiers, les femmes devaient s’occuper seules de leurs enfants si elles n’avaient pas de parents âgés dans le camp pour les aider.

Pour les personnes canadiennes d’origine japonaise déplacées vers des camps d’internement ou des camps routiers, la nouvelle réalité de leur vie et l’incertitude quant à leur avenir étaient sources de grand stress. Leurs vies avaient été complètement bouleversées par un décret gouvernemental. Les personnes internées avaient été coupées de leurs ami·e·s et de leur famille et avaient perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. Elles ne savaient pas combien de temps elles resteraient dans les camps. Les radios et les journaux étaient interdits dans les camps d’internement, de sorte que les personnes canadiennes d’origine japonaise étaient effectivement coupées du reste du monde [8] .

Les effets intergénérationnels de la relocalisation forcée et de l’internement

Après la guerre, lorsque les personnes canadiennes d’origine japonaise ont été libérées de leur travail agricole et que les camps d’internement ont fermé, elles ont dû repartir de zéro, car elles n’avaient souvent plus de maison où retourner. Keizo a acheté un terrain à Vermette, au Manitoba, et a repris l’agriculture. Nobuo et Fumio ont fondé Yamada Construction, mais n’ont pas réussi à faire de cette entreprise une carrière à long terme. Nobuo a toutefois continué à travailler pour une entreprise de construction multinationale qui l’a amené à travailler sur des chantiers partout dans le monde. Kiyo n’a pas pu réaliser son rêve de devenir infirmière, mais elle a tout de même trouvé un emploi dans le domaine de la santé, d’abord comme aide‐soignante, puis comme réceptionniste médicale. Les expériences vécues pendant la guerre ont eu une influence durable sur les Yamada. Bien que la famille continuait de rencontrer occasionnellement d’autres membres de la communauté japonaise canadienne, elle a choisi de vivre parmi des personnes canadiennes d’autres origines. Les Yamada ont gardé un profil bas, ont travaillé dur et se sont assimilés du mieux qu’ils pouvaient.

Patrice a l’impression que ses parents ne voulaient pas se faire remarquer et souhaitaient seulement s’intégrer dans la société canadienne au sens large. Ils ne voulaient pas être ostracisés ou victimes de racisme, ni donner la moindre « raison » de faire l’objet de discrimination. Les Yamada voulaient simplement travailler dur, prospérer et « continuer leur vie » parce que tout ce qui s’était passé dans le passé était shikata ga nai [9] .

La famille est même allée jusqu’à choisir consciemment de fréquenter une église hakujin [10] , ce qui en dit long aux yeux de Patrice, qui y voit une partie des efforts de sa famille pour s’intégrer autant que possible et ne pas « se démarquer » en tant que minorité visible.

Du côté Nishihara, Yasushi, le grand‐père maternel de Patrice, a repris le commerce du bois en Colombie‐Britannique. Son oncle Nagayoshi, tout comme son père et son oncle Fumio, s’est lancé dans la construction. Sa tante Sachi a déménagé à Winnipeg pour se rapprocher de Kiyo et a trouvé un emploi comme couturière de gants chez Western Glove Works. Sa tante Sakae s’est mariée après la guerre et a déménagé en Ontario. Son oncle James est resté en Colombie‐Britannique, s’est engagé dans les Forces armées canadiennes et s’est marié.

Selon Patrice, la majorité des membres de sa famille considéraient ce qui s’était passé comme shikata ga nai et voulaient se concentrer sur l’avenir et reconstruire ce qu’ils avaient.

Video : Recommencer

Patrice Yamada explique que pour ses parents, recommencer à zéro après la guerre était la seule alternative. Vidéo : MCDP, Annie Kierans

Oncle Nagayoshi

Mais son oncle Nagayoshi était un cas à part. La colère et le ressentiment qu’il éprouvait face à l’injustice dont il avait été victime, en particulier la perte de son statut social de personne influente à Vancouver, ne l’ont jamais quitté.

Video : Oncle Nagayoshi

Patrice Yamada explique que son oncle Nagayoshi éprouvait de la colère et du ressentiment en raison du traitement qu’il a subi pendant la Seconde Guerre mondiale. Vidéo : MCDP, Annie Kierans

Réparation et au-delà

En 1988, après plus d’une décennie de pressions sur le gouvernement fédéral, les personnes canadiennes d’origine japonaise ont obtenu des excuses officielles à la Chambre des communes et une compensation financière. Chaque personne touchée par l’internement et la réinstallation forcée a reçu 21 000 $ pour la perte de ses biens et les souffrances endurées. Les membres de la famille de Patrice avaient des sentiments mitigés à propos de cette compensation. Certains étaient reconnaissants, tandis que d’autres se sentaient coupables d’accepter cet argent après tout ce qu’ils avaient traversé. Sa mère, Kiyo, reprochait à son demi‐frère James d’avoir utilisé son indemnisation pour acheter une voiture de luxe. Pour Kiyo, cela allait à l’encontre de l’esprit de la réparation.

Le déplacement massif des personnes canadiennes d’origine japonaise de la côte Ouest de la Colombie‐Britannique a entraîné beaucoup de peur, de stress et de difficultés. Les familles qui avaient passé des décennies à bâtir des entreprises prospères et à s’établir ont tout perdu en l’espace de quelques mois après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et la déclaration de guerre du Canada à ce pays. Cette dépossession a eu des effets durables sur les générations successives de personnes canadiennes d’origine japonaise : les quartiers d’avant-guerre avaient changé, des étrangers vivaient désormais dans les maisons familiales, des biens immobiliers qui avaient pris beaucoup de valeur ont été vendus sans que les propriétaires aient leur mot à dire et sans qu’ils reçoivent de compensation. Les personnes canadiennes d’origine japonaise ont également dû accepter que leur propre gouvernement s’était retourné contre elles et leur avait tout pris. Mais le succès de la campagne de réparation ne signifiait pas pour autant que l’affaire était close. À mesure que les personnes canadiennes d’origine japonaise directement touchées par l’internement et l’expulsion forcée disparaissaient, de nombreux projets ont été créés et continuent d’être planifiés afin de préserver cette histoire importante et de s’en inspirer.

L’un de ces projets est « Landscapes of Injustice », mentionné ci‐dessus. Des spécialistes en recherche et des membres de la communauté ont passé sept ans à étudier les expériences vécues par des personnes canadiennes d’origine japonaise concernées, à recueillir des témoignages oraux et à examiner minutieusement des documents d’archives afin de comprendre ce qui leur avait été enlevé et ce que cela signifiait pour la communauté canadienne japonaise. Cela a donné lieu à la création d’une vaste base de données contenant des documents gouvernementaux et des correspondances personnelles, qui a abouti à deux publications : Landscapes of Injustice : A New Perspective on the Internment and Dispossession of Japanese Canadians et Witness to Loss : Race, Culpability, and Memory in the Dispossession of Japanese Canadians . Un autre résultat du projet est l’exposition Promesses brisées , actuellement présentée au Musée canadien pour les droits de la personne jusqu’à la fin avril 2026. Les résultats de ce projet ont mis l’accent sur l’histoire méconnue de la dépossession des personnes canadiennes d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale afin de la faire connaître à la population canadienne.

Pour Patrice Yamada, il est important de parler de l’histoire de sa famille pour deux raisons. Comme elle l’explique :

« J’en suis arrivée à ce stade en tant que sansei , c’est-à-dire une Canadienne d’origine japonaise de troisième génération. Récemment, j’ai participé à un enseignement donné par une Aînée crie qui a beaucoup parlé des générations. Comme je suis sansei , je suis née après la fin de la Seconde Guerre mondiale et je n’ai pas vraiment été directement impliquée dans tous les événements tumultueux qui se sont produits à cette époque avec les personnes canadiennes d’origine japonaise. Mais ce que l’Aînée m’a appris, c’est que je me trouve en quelque sorte au milieu de sept générations : trois avant moi et trois après moi. Je veux donc vraiment honorer l’expérience de mes ancêtres, de ma famille. Mais aussi offrir respect et paix aux générations futures. Je me trouve au milieu de toute cette conversation et j’espère pouvoir représenter ce qui s’est réellement passé du point de vue propre aux sansei . »

Questions de réflexion

Pouvez‐vous imaginer votre propre gouvernement se retourner contre vous et vous forcer à quitter votre foyer?

Pourquoi pensez‐vous que le gouvernement canadien a eu recours à l’internement en temps de guerre?

Qui aurait tiré profit de l’expulsion des personnes canadiennes d’origine japonaise?

Références

Passer à la fin des références

- Cette désignation signifiait que toutes les personnes canadiennes d’origine japonaise étaient considérées comme des ennemis étrangers, qu’elles soient de nationalité japonaise, naturalisées canadiennes ou nées au Canada. La grande majorité d’entre elles avaient la citoyenneté canadienne. Retour à la citation 1

- La Loi sur les mesures de guerre conférait au gouvernement canadien des pouvoirs étendus en temps de guerre. Elle autorisait l’internement de populations civiles, la censure de la presse et les arrestations sans inculpation. Retour à la citation 2

“Employment,” Tashme Historical Project. Retour à la citation 3

- Le programme des betteraves à sucre avait été créé par la British Columbia Security Commission afin d’aider les agriculteurs à trouver des personnes canadiennes d’origine japonaise disposées à s’installer à l’est des Rocheuses. Ce programme a été annoncé à la fin du mois de mars 1942. Shelley D. Ketchell, « Re‐locating Japanese Canadian History : Sugar Beet Farms as Carceral Sites in Alberta and Manitoba, February 1942‐January 1943 », mémoire de maîtrise, Université de la Colombie‐Britannique, 2005, p. 6. Retour à la citation 4

- Pamela Hickman et Masako Fukawa, Japanese Canadian Internment during the Second World War Toronto : James Lorimer & Company, 2011, p. 119. Retour à la citation 5

- La mère de Kiyo, Shigeno, est décédée avant la guerre et son père a épousé Aiko en 1939. Retour à la citation 6

- Le père de Nagayoshi, Yasushi, avait 49 ans à l’époque et n’était donc pas tenu de travailler dans un camp routier. Retour à la citation 7

- « La vie dans un camp d'internement pour personnes canadiennes d’origine japonaise, 1942–1946 », projet historique Tashme Retour à la citation 8

- Shikata ga nai « on ne peut rien y faire ». Retour à la citation 9

- Hakujin signifie « personne blanche ». Retour à la citation 10

Citation suggérée

Citation suggérée : Travis Tomchuk. « Shikata Ga Nai / On ne peut rien y faire ». Musée canadien pour les droits de la personne. Publié le 14 novembre 2025. https://droitsdelapersonne.ca/histoire/shikata-ga-nai-ne-peut-rien-y-faire